HOME>書簡紹介

↑

| 興味深い内容の書簡や解読の難しい書簡等、少しずつ紹介をしていこうと思います。 すでにほとんどの書簡に読解訳が付きましたが、しかし難解な所も多く、 いろいろと議論もあろうかと思います。御意見がございましたら下記までお願いいたします。 |

・・・・・・・・・・・・

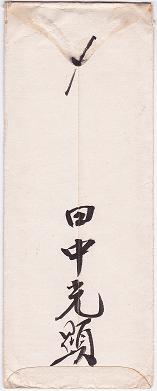

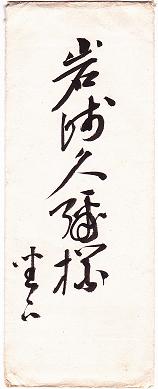

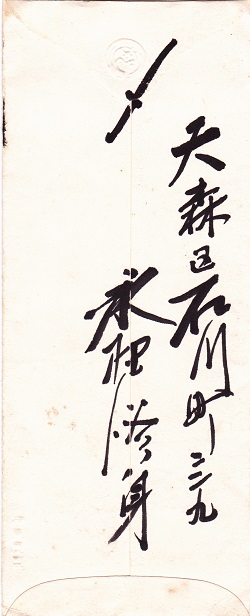

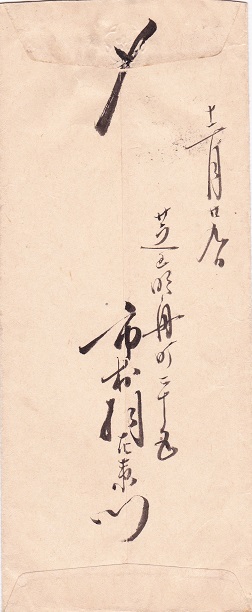

| 1 田中光顕 昭和 9年 1月20日 岩崎久彌宛 | ||

|

|

欽弥は田中光顕を通じて当時の上層階級の人々と交流していきます。 この書簡は三菱の岩崎久彌に宛てたもので、欽弥をどのように紹介したのか、大変興味深い書簡です。 |

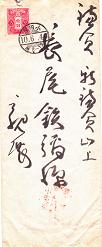

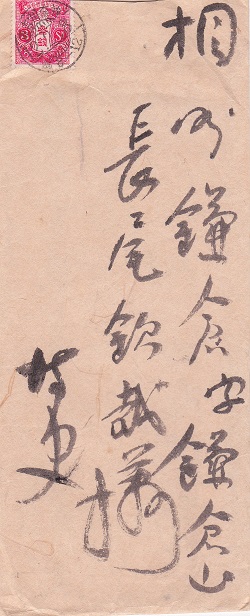

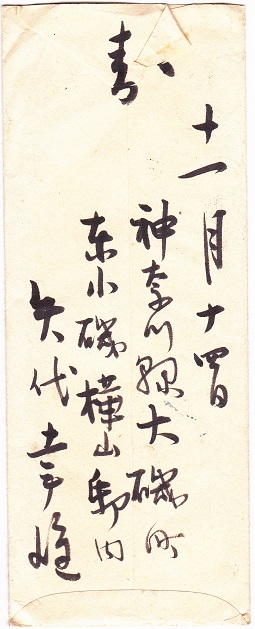

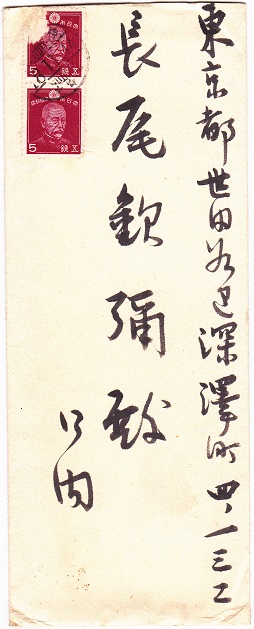

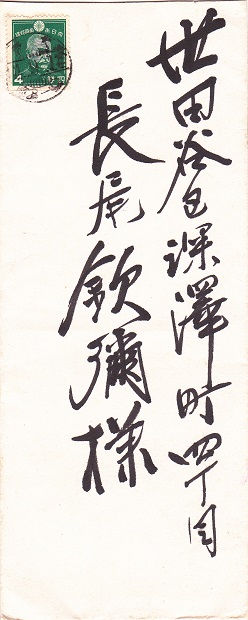

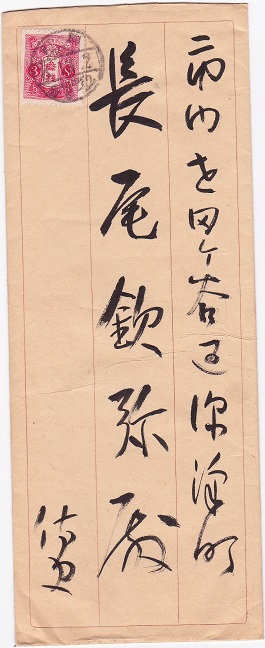

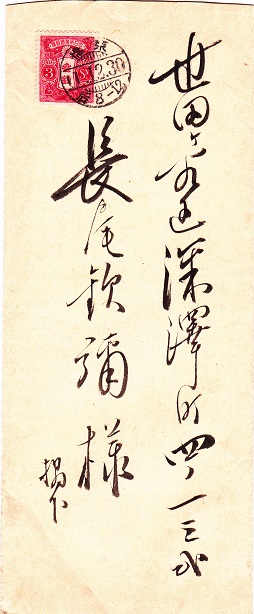

| 2 益田孝 昭和10年 6月 4日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

田中光顕は欽弥を、当時大茶人として知られていた三井の益田孝へも紹介します。 そしてそれを契機に欽弥は茶の世界へのめり込んでいきます。 益田は一度鎌倉山扇湖山荘を訪れていますが、この書簡はその時の礼状です。 すでに80代後半だった益田は思うように歩けず、茶会への招待はほとんど断っていたようですが、 鎌倉山へは無理を押して出かけています。 |

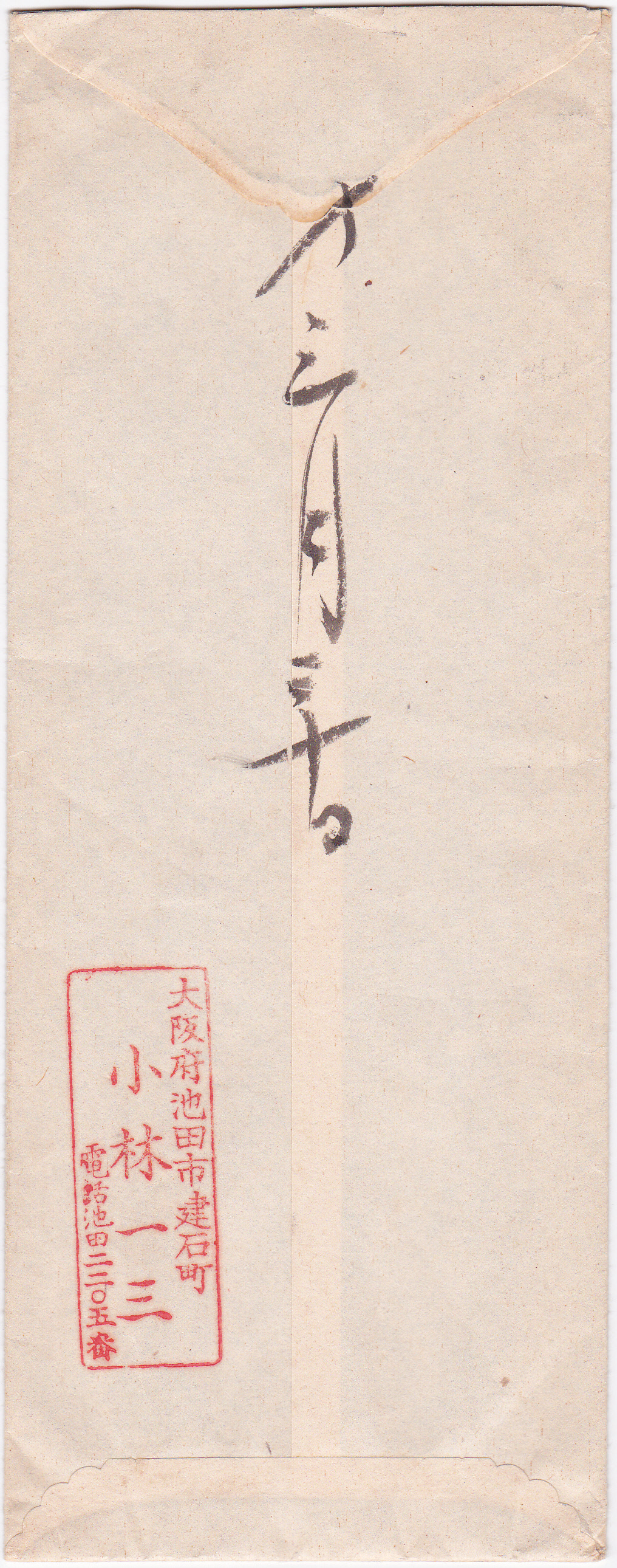

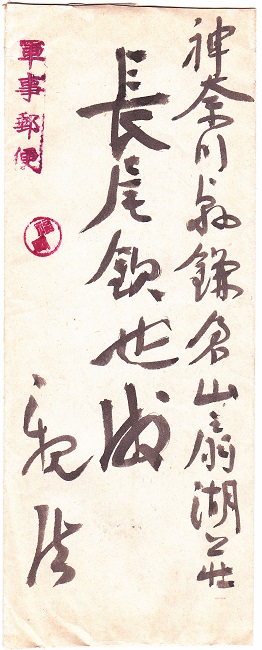

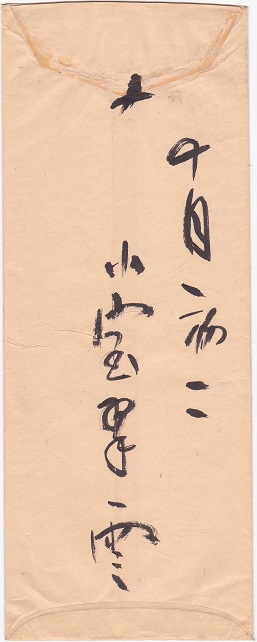

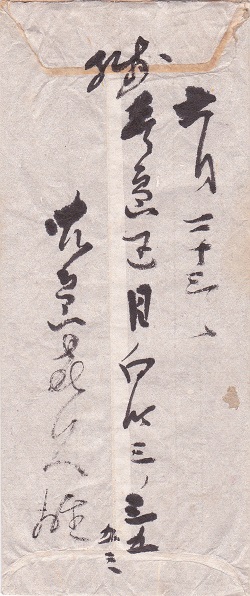

| 3 小林一三 昭和17年 3月30日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

阪急電鉄や宝塚歌劇団をはじめとする阪急東宝グループの創業者ですが、

欽弥とは実業家としても、また茶人としても深い付き合いがありました。

この書簡は隣松園を訪れ歓待をうけた後の礼状です。 鎌倉山やこの隣松園の庭を絶賛しており、自らの雅俗山荘は”俗事山荘と言われるのでは・・・”と書いています。 |

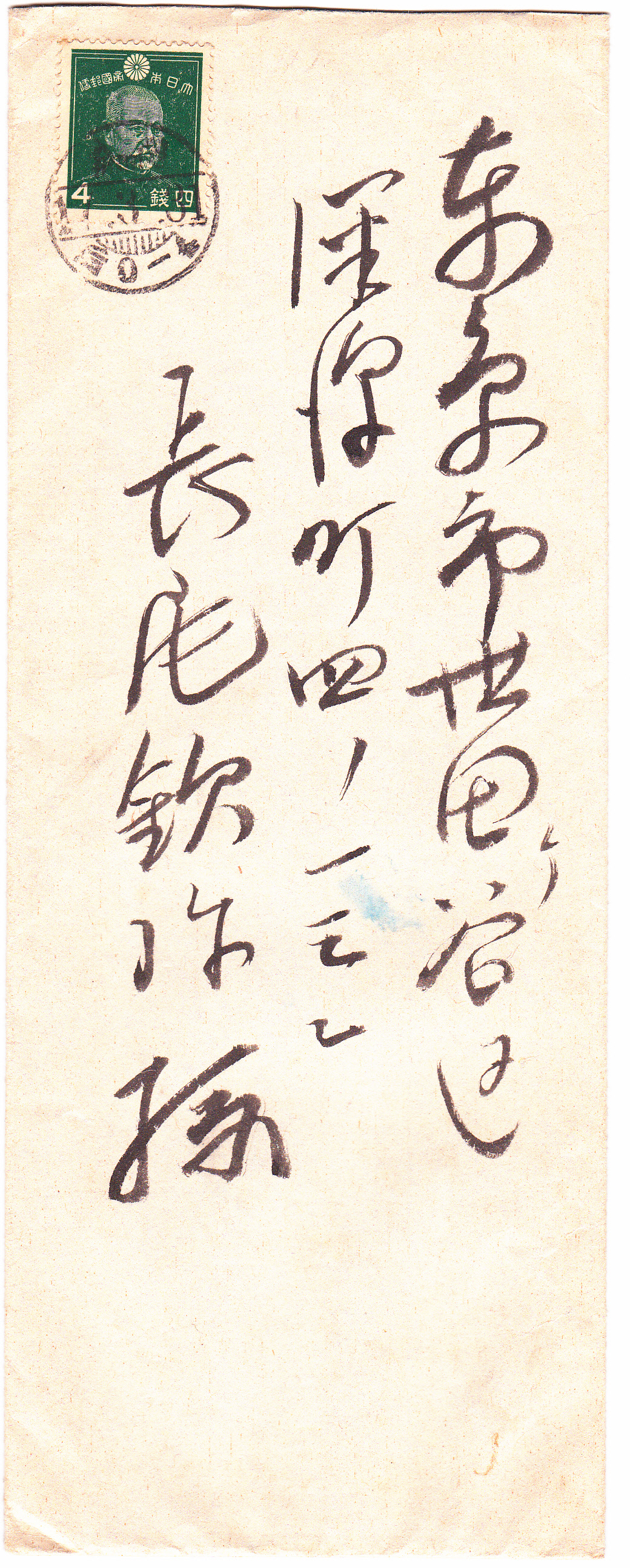

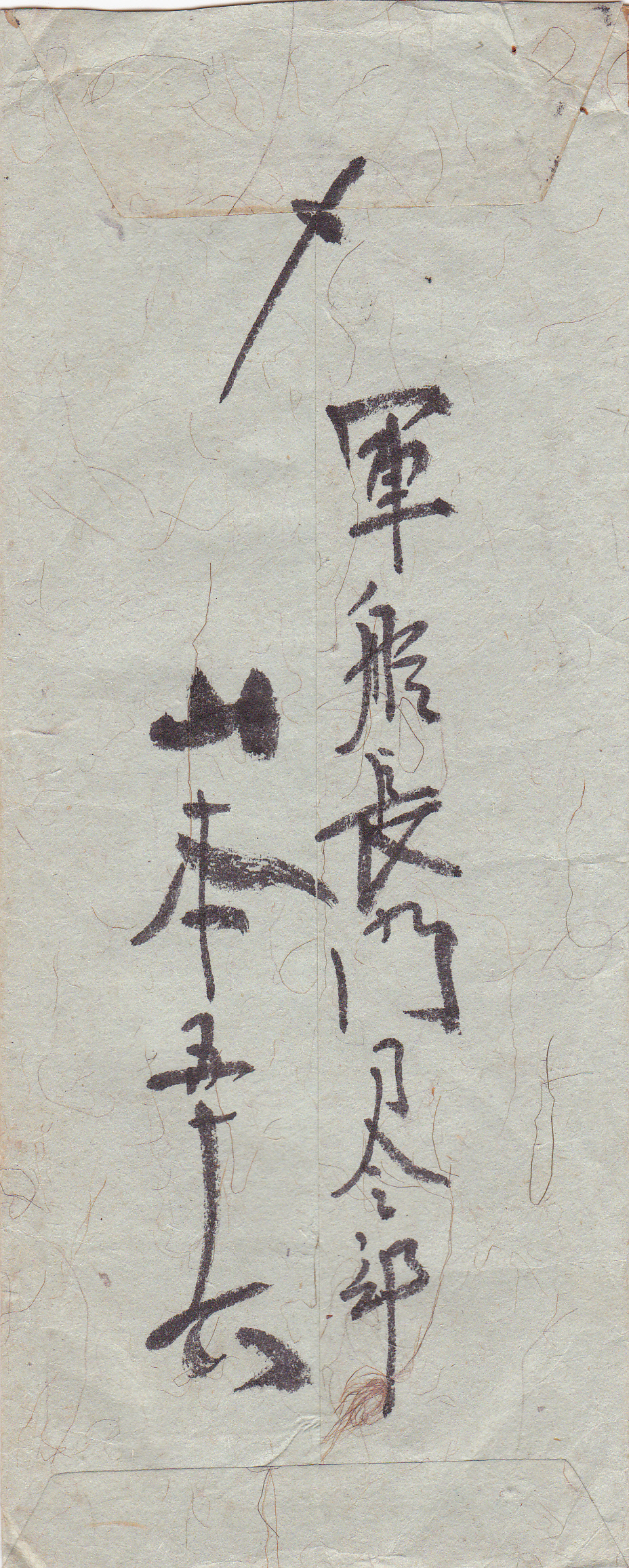

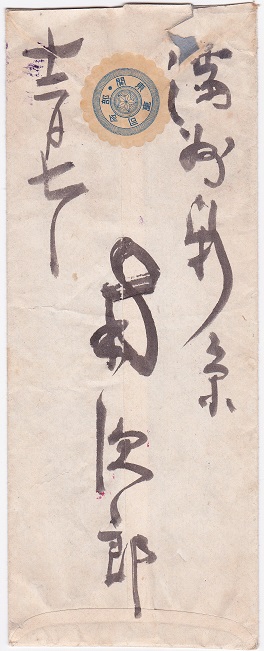

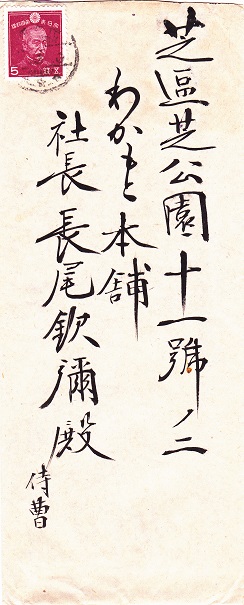

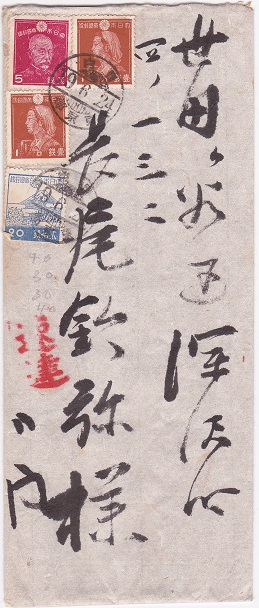

| 4 山本五十六 昭和16年 7月 7日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

真珠湾攻撃の五カ月前です。おそらくこの頃、水深十数メートルの真珠湾での航空機による雷撃を可能にするために、 魚雷の工夫改良や鹿児島湾での実技訓練などが行われていたと思われます。戦艦ではなく、 航空機がこれからの戦争の主力になると考えていた山本五十六の強い思いが、書簡から伝わってきます。 |

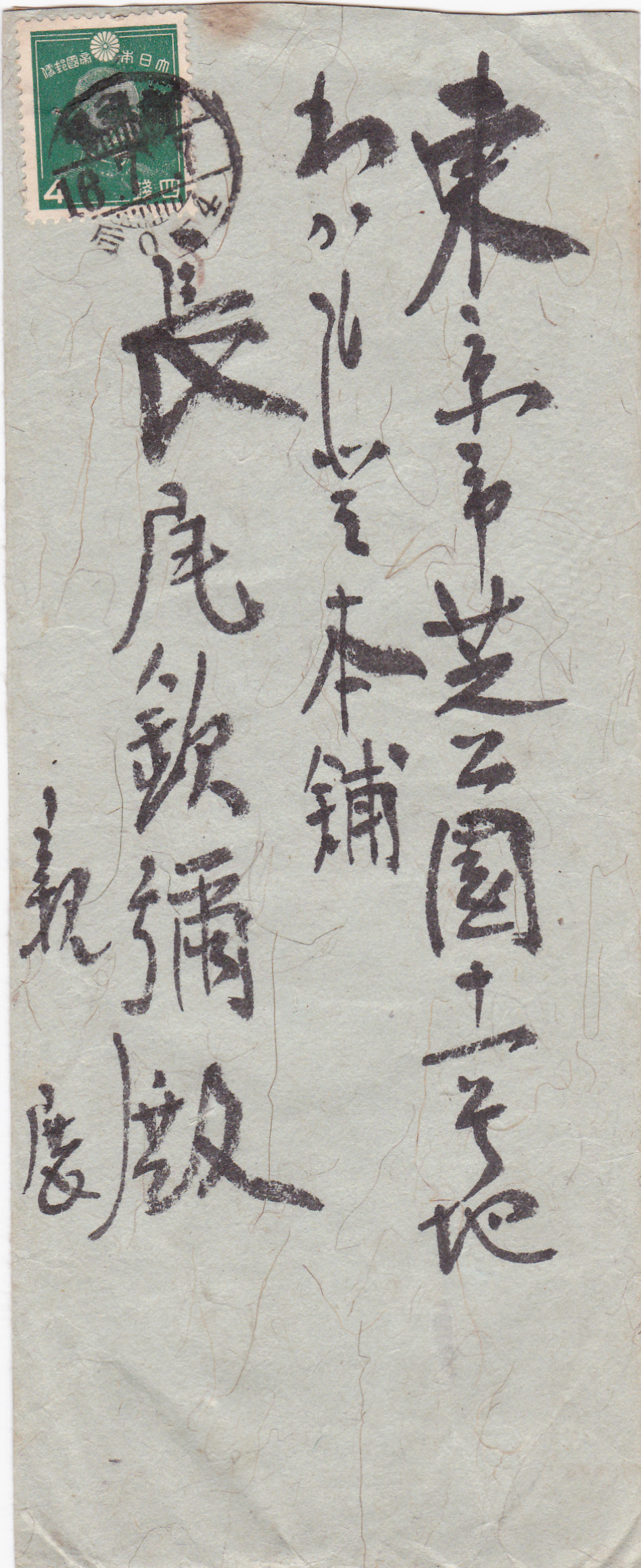

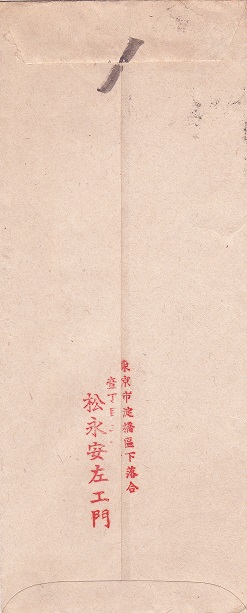

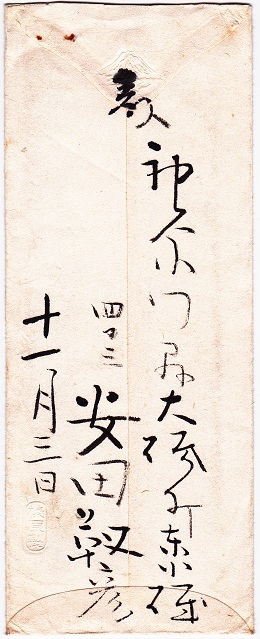

| 5 松永安左エ門 昭和18年 2月16日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

引退して所沢の柳瀬荘で茶道三昧の頃です。欽弥とは延命会等で親しく交流していました。 ”対鴎荘”はもと三條実美の別邸で、昭和4年に浅草から旧多摩聖蹟記念館開設に先立ち移築されたもの。 ”先々帝の御咏集”は欽弥が出版した「明治天皇御製謹集」のことです。 ”鈴木サマ”は長尾家で茶の湯の指導に当たっていた裏千家の鈴木宗保と思われます。 |

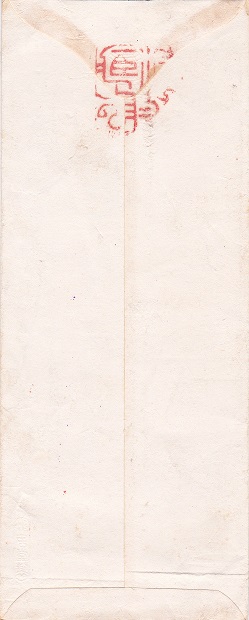

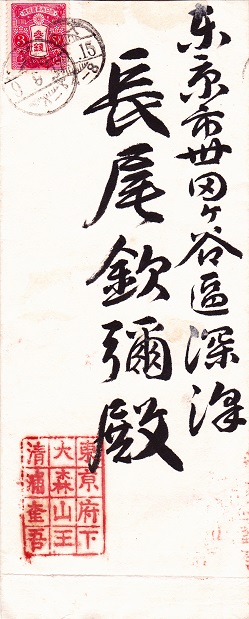

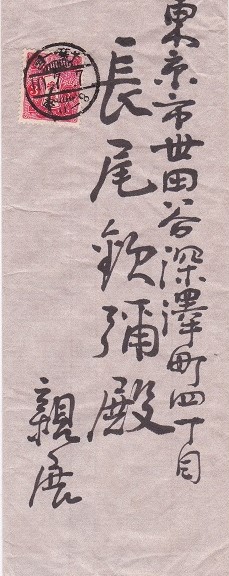

| 6 清浦奎吾 昭和 9年 9月15日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

欽弥は本邸(宜雨荘)を世田谷に、また別邸として唐崎に隣松園、鎌倉山に扇湖山荘を造ります。 すべて当時作庭家として有名だった小川治平衛とその甥の岩城亘太郎の手によるものです。 現在残っているのは鎌倉山扇湖山荘(庭は一部)と宜雨荘の清明亭のみです。 隣松園は映画“雨月物語”と“利休”の撮影にも使われましたが、近年解体され現在は住宅地になっています。 |

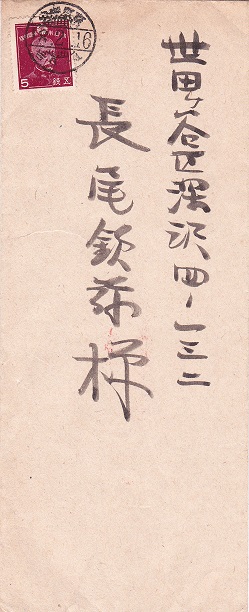

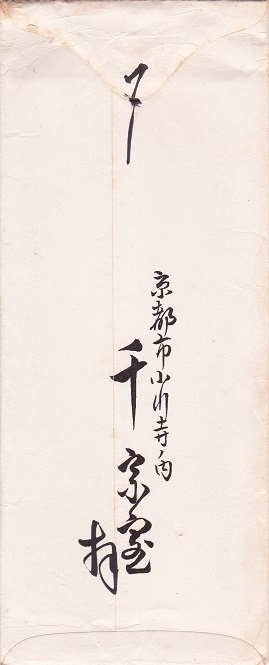

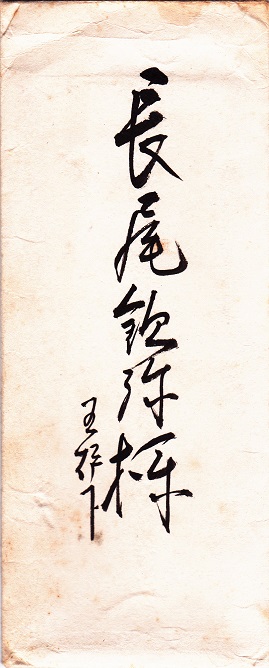

| 7 千宗室 昭和11年 3月 6日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

裏千家14代家元淡々斎の書簡です。欽弥は昭和9年に今日庵茶道研究会の名誉会員になっています。 裏千家四世仙叟の忌日1月23日に金沢で営まれる仙叟忌に、欽弥の名茶器を借用して無事に茶会が催されたとの報告です。 文中に”御漫遊の時も切迫”とありますが、昭和11年の欧米旅行の事と思われます。 |

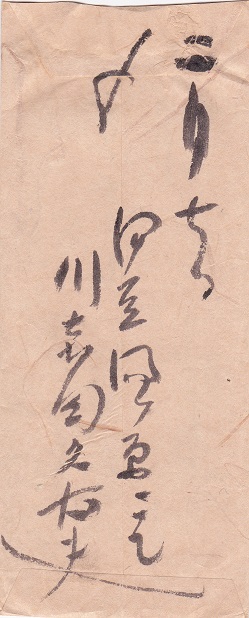

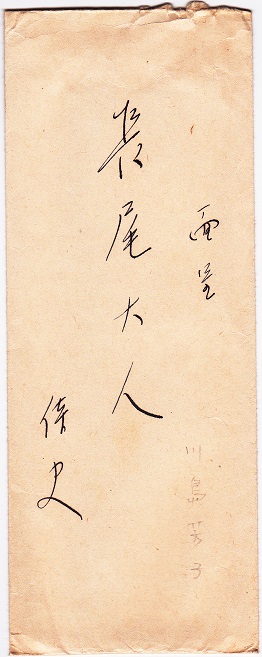

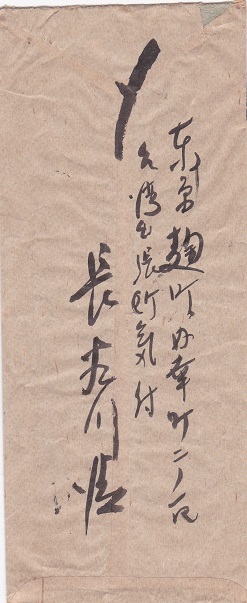

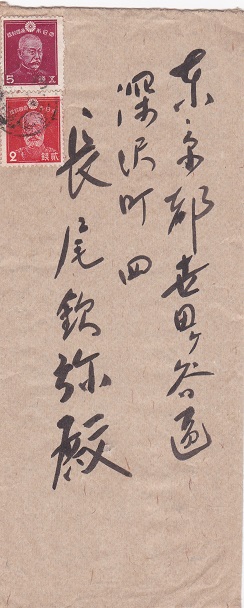

| 8 川喜田半泥子 昭和12年 2月 7日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

長尾美術館の頁で紹介しましたが、昭和12年2月に半泥子は仁清の壺の見分に扇湖山荘を訪れています。この書簡はその時の礼状です。

訪れた時の様子は「泥仏堂目録」に詳しく書かれています。この時は魯山人が自らの手料理でもてなしています。 書簡中 伊藤氏:伊藤駿一(古美術収集家?) 北大路氏:北大路魯山人 星ヶ丘問題:昭和11年に魯山人が星ヶ丘茶寮を追放される 加藤唐九郎:陶芸家、半泥子に作陶を教える |

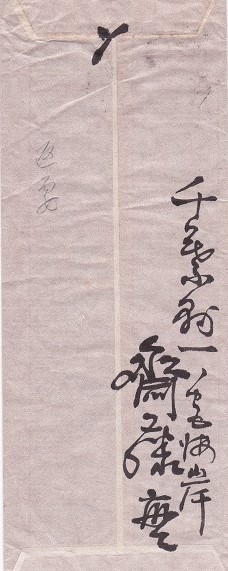

| 9 斎藤實 昭和10年 7月 7日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

第30代内閣総理大臣の斎藤實の書簡です。昭和11年の二・二六事件で殺害されますが、その七か月前のものです。

千葉県一ノ宮町、九十九里浜海岸沿いの別荘からで、須永元の所有する農場の購入依頼です。

場所は現在の小山遊園地跡の辺りだそうです。 書簡中 須永元:漢学者、実業家、朝鮮独立運動を支援した活動家。 閔妃(みんぴ)事件:閔妃は李氏朝鮮第26代王・高宗の妃で、国王の正室として強い権力を持ったが、 義父大院君との権力闘争により政局は混乱し、さらに日本と清国、また日本とロシアの覇権争いが加わり、 それぞれの思惑が入り乱れて複雑な背景の中、1895年10月8日暗殺された。(乙未事変) |

| 10 矢代幸雄 昭和18年11月14日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

美術史家、美術評論家で東京美術学校教授の矢代幸雄の書簡です。 長尾邸には政治家・軍人ばかりでなく、多くの文化人等も訪れました。 この書簡は、世田谷の長尾邸(宜雨荘)で画家達を中心に矢代の友人達を集めて宴会をする話です。 案内状の送り先の名簿も入っていました。 錚々たるメンバーです。 |

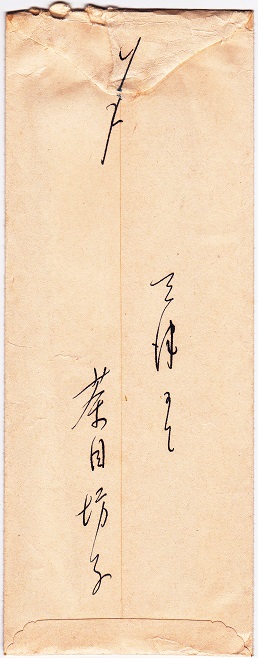

| 11 川島芳子 年月日不明 長尾欽弥宛 | ||

|

|

投函されたものではなく旅行中の欽弥に直接届けられたもののようです。

差出人名は”茶目坊子”となっており、内容はたいへん興味深いです。

この書簡と金壁東(川島芳子の兄)からの書簡内容とから、次のように推測されます。 欽弥は昭和14年の4〜5月に北支那方面の視察旅行を計画し、その旨北京の金壁東に連絡します。 金壁東は妹の川島芳子に天津から北京に帰って欽弥を接待するよう電話をします。しかし川島芳子は忙しい事もあって気が進まず北京には帰りません。 ところが軍の特務機関の連中から欽弥の事を聞き、気が変わって天津で接待をすべく旅行中の欽弥にこの書簡を届けさせたものと思われます。 欽弥が川島芳子と会ったのかどうかは不明ですが、ただこの旅行で天津に立ち寄ったことははっきりしています。 天津のホテルに滞在中の欽弥に届いた、坂西利八郎(支那通の陸軍中将)からの書簡が残っています。 |

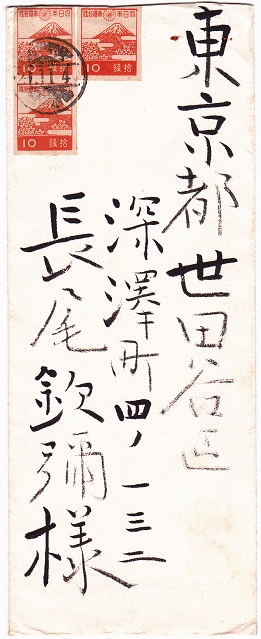

| 12 安田靫彦 昭和21年11月 3日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

日本画家で、能書家としても知られた安田靫彦の書簡です。 二人の間に子供のいなかった欽弥とよねは、戦後親交の深かった横浜伊勢佐木町亀楽煎餅の長谷川亀楽の三男、 長谷川武雄を養子に迎えます。この書簡はその時のお祝い状です。 武雄はその後若くして亡くなってしまいます。 |

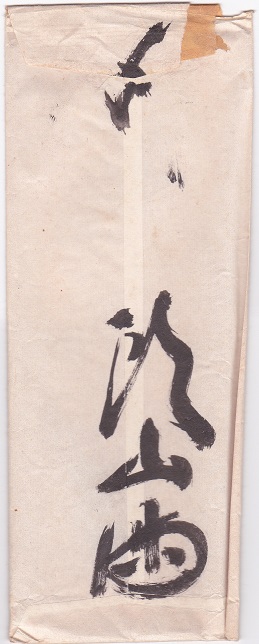

| 13 頭山 満 年不明 2月16日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

日本における民間の国家主義運動の草分け的存在である玄洋社の総帥頭山満の書簡です。

住友田中の愛蔵中の名懸物と梁楷の釈迦幅を買って欲しいという話です。 梁楷:中国南宋の画家。 |

| 14 永野 修身 昭和11年 9月13日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

元帥海軍大将永野修身の書簡です。 文中の聖跡記念とは、田中光顕が中心となって設立された”多摩聖跡記念会”のことで、後に欽弥が会長を務めています。 青年教育とは”わかもと青年学校”の事と思われます。 |

| 15 南 次郎 昭和11年 12月 7日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

次は陸軍大将です。書簡の年代が不明ですが、文中から昭和11年と思われます。 欽弥と南次郎とは関係が深く、書簡も夫人のを含め多く残っています。 本文中に「光伯閣下」とあるのは、田中光顕伯爵のことです。 田中はよねの父親ということになっていますので(真偽は不明)、欽弥にとっては義父です。 |

| 16 小室 翠雲 昭和 9年 10月 2日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

日本画家、南画家の小室翠雲の書簡です。茶事仲間の一人でしたが、どうも扇湖山荘の襖絵を依頼していたようです。 山荘:箱根湯本にあった小室翠雲の長興山荘のことで、この山荘でも茶会を開いていました。 扇江亭:鎌倉山扇湖山荘のことで、扇湖山荘の名称は後に近衛文麿によって名付けられました。 |

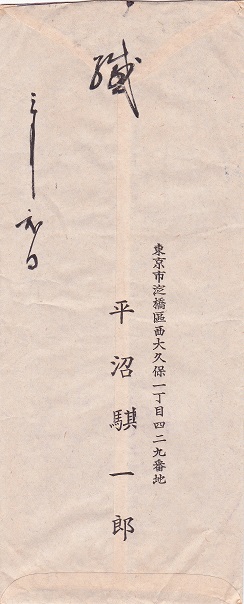

| 17 平沼 騏一郎 昭和18年 3月 1日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

第35代内閣総理大臣平沼騏一郎の書簡です。 平沼が会頭の財団法人大日本みそぎ会への寄附に対する礼状です。 大日本みそぎ会は特例財団法人として現在も残っているようですが、実際上その内容は、 戦後に設立された宗教法人「神道大和教」に受け継がれているようです。 平沼の側近ともいえる内務官僚村田五郎は、長尾よねの義理の甥になります。 |

| 18 長尾 欽弥 昭和14年 4月 14日 長尾よね宛 | ||

|

|

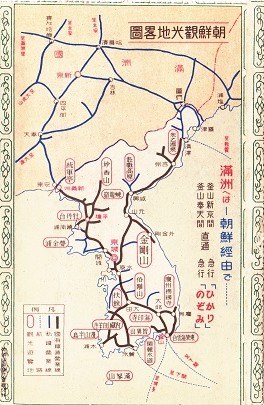

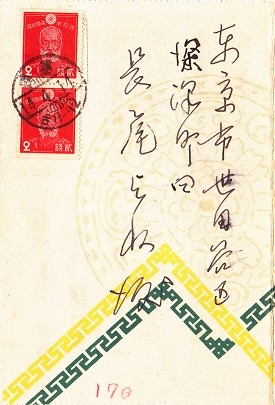

昭和14年4〜5月の北支那方面視察旅行の時のもので、京城の不知火旅館からよねに宛てたものです。 この旅行の直前に田中光顕が亡くなり、よねは同行しませんでした。 文中の南総督は南次郎、裏千家は千宗室です。 |

| 19 堂本 印象 昭和13年 11月 6日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

日本画家で京都市立絵画専門学校教授の堂本印象の書簡です。 内容は京都市立絵画専門学校(現在の京都市立芸術大学)の生徒達の見学以来です。 |

| 20 市村 羽左衛門 昭和11年 12月 19日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

「花の橘屋」と呼ばれた十五代目市村羽左衛門の書簡です。 美形の歌舞伎役者として知られていますが、書簡もなかなか美しいです。 内容は欧米旅行の土産物に対する礼状です。 |

| 21 児島 喜久雄 昭和19年 6月 23日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

美術史家で東京帝大教授の児島喜久雄の書簡です。特にレオナルド・ダ・ヴィンチの研究で

知らていますが、白樺派の画家としての腕も高く評価されています。 |

| 22 長谷川 清 昭和19年 10月 31日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

海軍大将で台湾総督の長谷川清の書簡です。台湾沖航空戦の直後で、この時日本にいた長谷川は

慌てて特別機で台湾に帰ったようです。 本文中に”大戦果”とありますが、これは日本軍の誤認で、戦後詳しく検証されています。 |

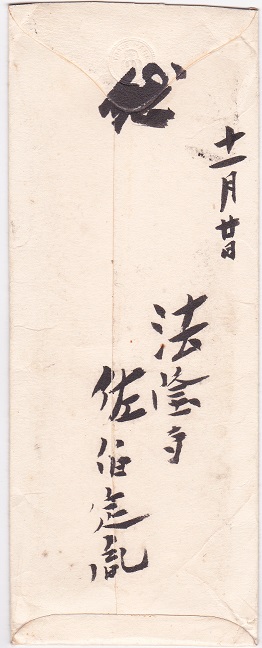

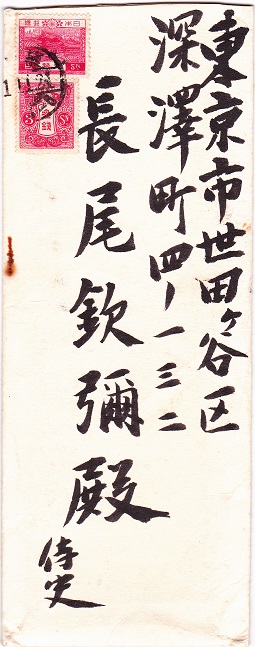

| 23 佐伯 定胤 昭和11年 11月 21日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

法隆寺103世管主で大僧正の佐伯定胤の書簡です。法隆寺金堂壁画の保存に力を注ぎますが、

皮肉にも定胤が住職の間に焼損してしまいます。(昭和24年) 現在の壁画は昭和42〜43年にかけて、当時の著名画家たちによって模写されたものです。 昭和10年に京都の美術書出版社である便利堂が壁画の原寸大写真を撮影していますが、 オリジナルの壁画が焼損した今ではこの写真が貴重な資料となっています。 |

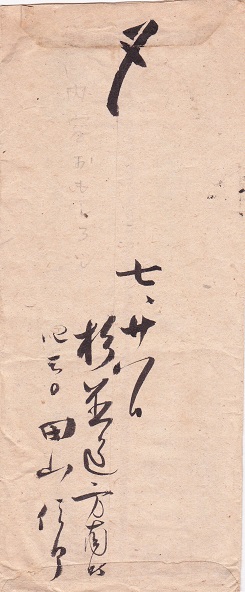

| 24 田山 信郎 昭和19年 7月 29日 長尾よね宛 | ||

|

|

中国の禅僧の墨跡研究で知られる田山信郎(方南)の書簡です。よね宛です。

消印はありませんが、切手から昭和19年と思われます。 本文中に登場する木舎という人物は、雑誌「政界往来」の創業者で、 近衛文麿の私設秘書をしていた木舎幾三郎です。長尾家にもよく出入りしていたようです。 |

| 25 宇垣 一成 昭和17年 7月 17日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

陸軍大将で、陸軍大臣や外務大臣等を歴任し、また朝鮮総督も務めた宇垣一成の書簡です。 宇垣には一男五女の子供がいました。その長男一雄に関する話です。 |

| 26 永井 柳太郎 昭和14年 4月 2日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

拓務大臣、逓信大臣等を歴任した永井柳太郎の書簡です。欽弥と特に親しくしていた政治家で、

選挙時は随分資金援助したようです。 東京市立光明学校:昭和7年に開設された日本で最初の肢体不自由児のための学校。 その設立者で初代校長が結城捨次郎。 守屋東:教育者、女性活動家、社会事業家。肢体不自由児のための「クリュッペルハイム東星学園」 の創設にかかわる。 |

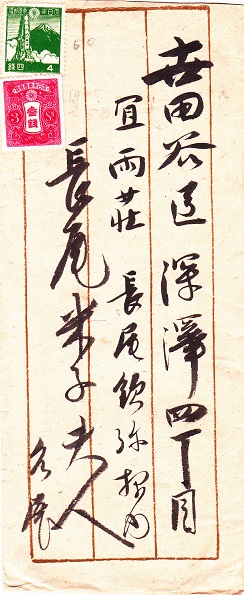

| 27 杉山 元 昭和19年 3月 28日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

元帥陸軍大将の杉山元の書簡です。陸軍大臣、参謀総長、教育総監の陸軍三長官を全て経験し、

元帥にまでなったのは杉山ともう一人上原勇作の二人しかいないそうです。 終戦後、司令官室でピストル自決しました。その報を聞いた後に夫人も自決しました。 文中の”珍香之佳汁”はこれで正しいのか分かりませんが、どうも酒の事のように思えます。 当時の社会情勢から、このように言い換えたのかも知れません。 |

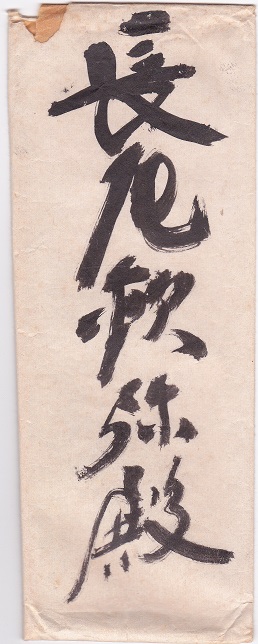

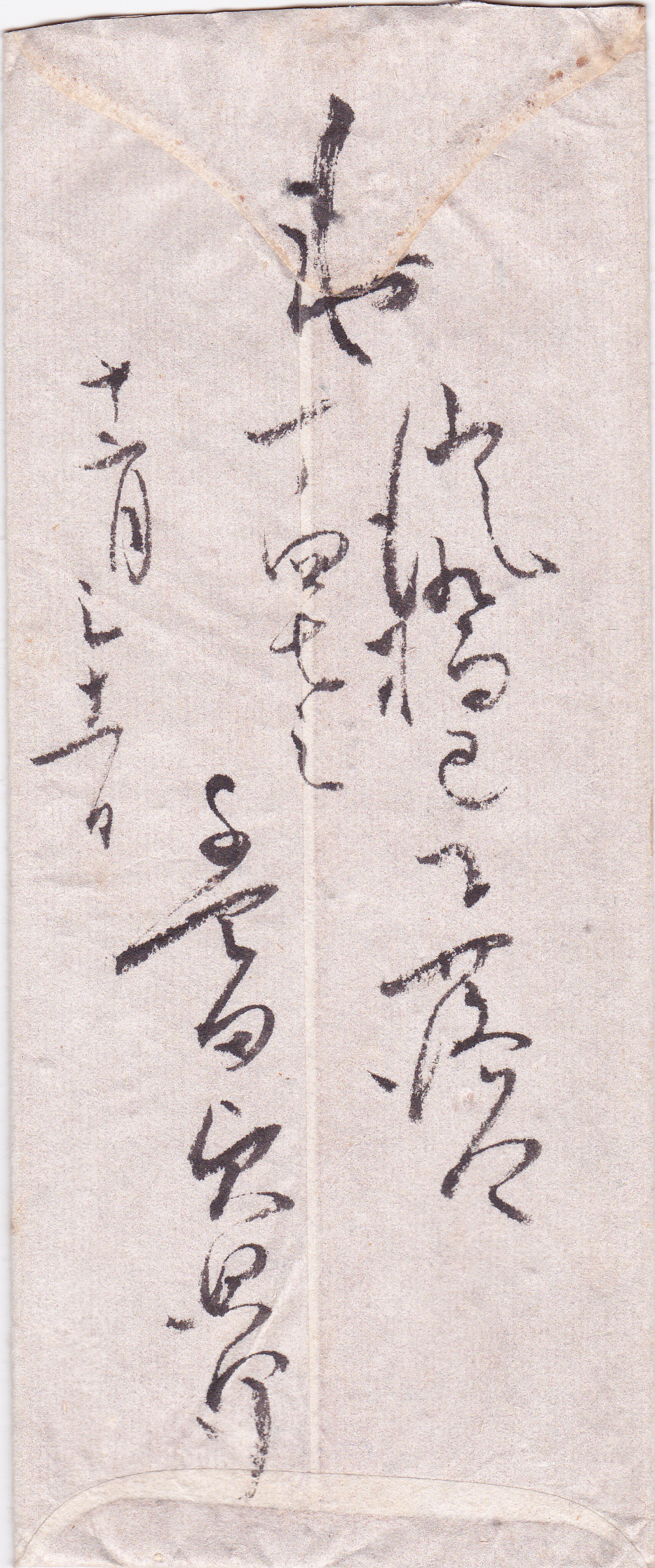

| 28 安達 謙蔵 昭和18年 6月 18日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

大正から昭和初期の政党政治家、安達謙蔵の書簡です。 昭和17年5月に隣松園を訪れていますが、その時の事が忘れられなかったようです。 再訪を予定しますが、都合により断念せざるを得なくなったとの内容です。 文中 西村氏:西村金三郎 八聖殿:安達が建立した法隆寺夢殿を模した三層楼八角形の建物。 現在は「横浜市八聖殿郷土資料館」となっている。 |

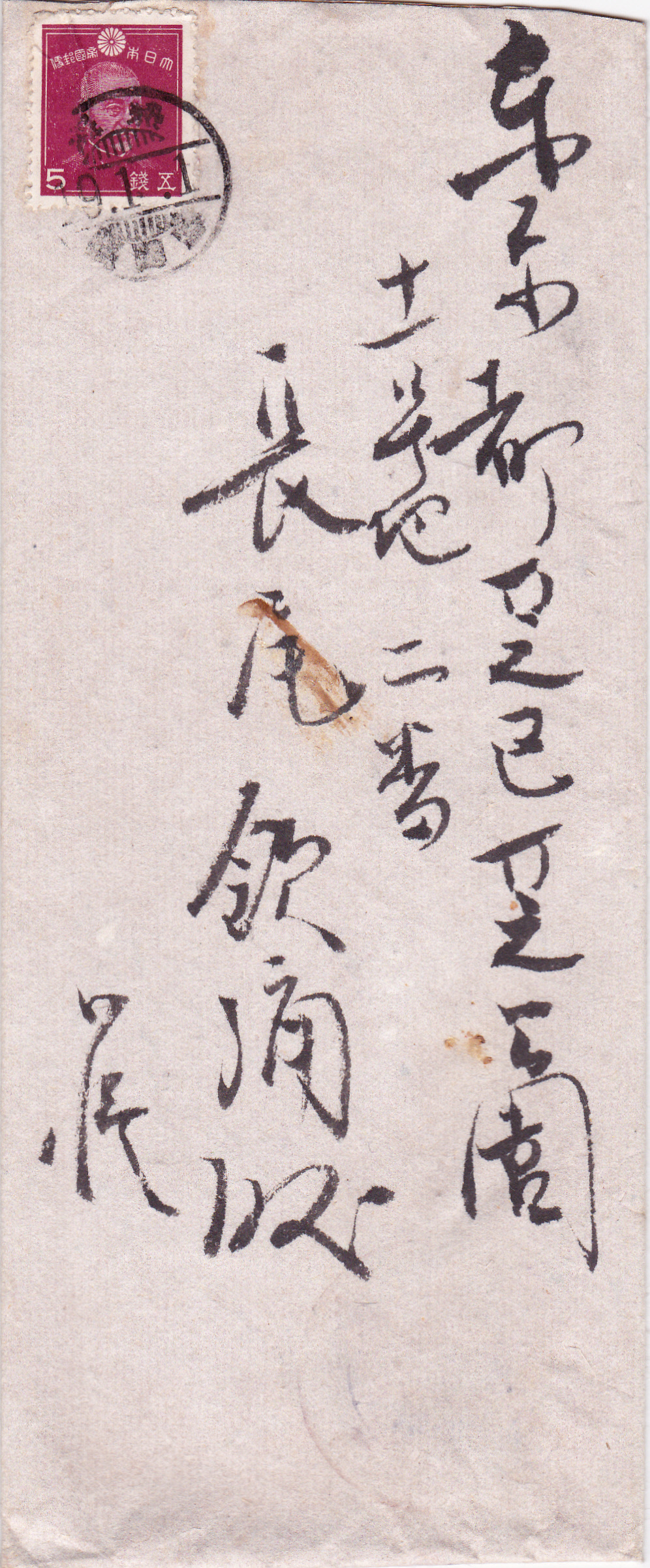

| 29 豊田 貞次郎 昭和18年 12月 31日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

海軍大将で近衛内閣の商工相や外相を務めた豊田貞次郎の書簡です。 文中に”鉄鋼産業と戦時産業の運営・・・”とありますが、鉄鋼増産に 力を注いだ豊田は日本製鉄の社長や鉄鋼統制会の会長も務めています。 |

| 30 金 壁東 昭和14年 3月 31日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

清朝皇族、粛親王善耆の第七子である金壁東の書簡です。川島芳子の兄です。

欽弥は昭和14年4〜5月の北支那方面の視察旅行の際に、前もって金壁東に連絡しますが、

その返事がこの書簡です。 書簡の消印は”31,3,28”とありますが、これは31日3月28年(中華民国歴)です。 すなわち昭和14年3月31日になります。 |

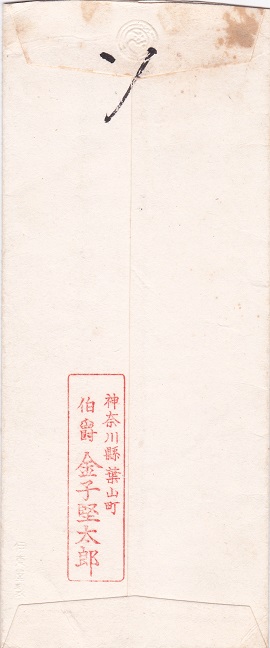

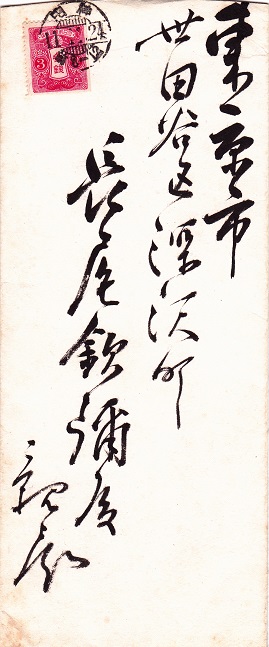

| 31 金子 堅太郎 昭和11年 11月 23日 長尾欽弥宛 | ||

|

|

明治の元勲、金子堅太郎の書簡です。亡くなる6年前の書簡で、この時83歳です。 欽弥はこの年に欧米旅行に出かけていますが、その土産物に対する礼状です。 金子堅太郎は葉山に別邸がありましたが、関東大震災後はほぼ葉山に常住していたようです。 その別邸の建造物は、国登録有形文化財として残されています。 |

(C)2015 NAGAO MUSEUM